Indice dei contenuti

Dott. Giuseppe Lago – Specialista in psichiatria

Della depersonalizzazione si parla da più di un secolo, ma il suo inquadramento è sempre stato molto difficile, data la trasversalità del disturbo, ossia il suo presentarsi in varie patologie mentali, senza diventare la caratteristica importante di uno solo. In psicopatologia, troviamo la depersonalizzazione tra i sintomi più frequenti dopo ansia e depressione, dei quali condivide quindi la trasversalità.

Psicopatologia della depersonalizzazione

Fino a qualche anno fa (Le Goc-Diaz, 1988), l’approccio psicodinamico deteneva una certa prevalenza rispetto agli altri modelli interpretativi, ridondando di spiegazioni riguardanti il fenomeno depersonalizzazione, anche per via di una lunga tradizione consolidata a partire da Freud. Oggi (Saladini e Luauté, 2003, Sierra, 2009), con la definitiva messa in discussione del modello pulsionale freudiano e le dimostrazioni sempre più accurate sulla validità del modello emozionale psicobiologico, è emerso un modello interpretativo integrato, che è l’unico in grado di offrire al clinico una visione completa e scientificamente giustificata di una sindrome aspecifica, che caratterizza l’esordio di disturbi mentali di varia natura.

La visione di Saladini e Luauté

In particolare, concordo con Saladini e Luauté (cit.) sull’osservazione della frequenza di due aspetti clinici:

1. la sensazione di sdoppiamento, che apre ai noti sviluppi dissociativi come l’autoscopia (visione di sé stessi o di parte di sé all’esterno) fino alla comparsa di personalità multiple);

2. la sensazione di vuoto, fino agli estremi di annullamento di sé e morte interiore.

Oltre alla già citata autoscopia, una buona quota di soggetti può manifestare un vissuto nelle relazioni con gli altri, e in particolare con i familiari e gli amici: la cosiddetta sindrome dell’illusione del sosia. In pratica, il soggetto sostiene che alcune persone familiari e amiche di sempre sono dei sosia degli originali, dei quali possiedono solo gli stessi tratti somatici.

L’esatto contrario accade nel cosiddetto déjà-vu o déjà-vecu, in cui una persona o un’esperienza totalmente nuova viene vissuta come familiare o già conosciuta.

Prima di valutare i principali approcci separatamente, occorre sgombrare il campo da uno dei luoghi comuni che permangono in psicopatologia clinica, ossia l’idea che la depersonalizzazione costituisca di per sé il segno di una modalità psicotica, in particolare schizofrenica.

Possiamo affermare con chiarezza che la presenza di una sindrome di depersonalizzazione, esprime sì una crisi dell’equilibrio di personalità del soggetto ma ne dimostra l’attitudine a organizzare un nuovo equilibrio, nell’intento di fronteggiare un evento interno o esterno, senza andare incontro alla frammentazione psicotica. Ovviamente, il nuovo equilibrio raggiunto sarà patologico e comporterà le problematiche che abbiamo descritto in precedenza. Tuttavia, la conoscenza dei cambiamenti intervenuti nella personalità con la depersonalizzazione, potrà offrire allo psicoterapeuta gli strumenti per operare ai fini della risoluzione della crisi che ha dato origine al disturbo.

Approccio psicodinamico

Lo stesso Freud (1936) invitava alla prudenza nell’interpretare in chiave pulsionale il fenomeno:

[…] Queste estraniazioni sono fenomeni molto curiosi, tuttora poco compresi. Vengono descritti come ‘sensazioni’, ma sono evidentemente processi complicati, connessi a determinati contenuti e legati a decisioni su questi contenuti. Molto frequenti in certe malattie psichiche, non sono tuttavia sconosciuti all’uomo normale, pressappoco come le allucinazioni occasionali delle persone sane […].Le estraniazioni si osservano in due forme: o è un frammento della realtà che ci appare estraneo, oppure una parte del nostro Io. Nel secondo caso si parla di ‘depersonalizzazione’; estraniazioni e depersonalizzazioni sono intimamente connesse. Ci sono altri fenomeni, nei quali possiamo riconoscere, per così dire, il corrispettivo positivo di questi, la cosiddetta ‘fausse reconnaissance’, il ‘déjà vu’, ‘déjà raconté’, illusioni nelle quali cerchiamo di annettere qualcosa al nostro Io, così come nell’estraniazione ci sforziamo di escludere qualcosa da noi […]

Dalla depersonalizzazione si è condotti alla ‘double conscience’, condizione straordinaria che è più giusto chiamare ‘scissione della personalità’. Tutto questo è ancora così oscuro, così poco padroneggiato dal punto di vista scientifico, che devo proibirmi di discutere più a lungo. […] (Freud, p. 7361)

Meccanismi di difesa come spiegazione per la depersonalizzazione.

Agli albori della teorizzazione sui meccanismi di difesa, Freud (1936) utilizza il concetto per spiegare la depersonalizzazione.

[…] Mi basta, per il mio proposito, tornare su due caratteristiche generali dei fenomeni di estraniazione. La prima è che tutti servono alla difesa, cercano di allontanare qualcosa dall’Io, di rinnegarlo. Ora, i nuovi elementi che possono obbligare alla difesa giungono all’Io da due parti, dal mondo esterno reale e dal mondo interno dei pensieri e degli impulsi che sorgono nell’Io. Forse questa alternativa ricalca la distinzione tra le estraniazioni propriamente dette e le depersonalizzazioni. […] (Freud, p. 7363)I precedenti studi condotti sul “perturbante” (Freud, 1919) offrono per Freud l’esempio di come l’estraniazione possa provenire dal mondo esterno, così come dal mondo interno. Dal rimosso arcaico del soggetto egli vede provenire gli elementi che danno luogo alla depersonalizzazione, sia nella versione ambientale (derealizzazione) sia in quella autopsichica. La difesa di cui parla Freud, quindi, non è altro che un atto di disconoscimento, di diniego, di qualcosa di profondo che riemerge dal rimosso e fa sembrare al soggetto estraneo ciò di cui egli stesso non è consapevole.

Il ritiro dell’investimento

La posizione prudente di Freud non impedisce anni di teorizzazioni incentrate soprattutto sul concetto di “ritiro d’investimento” e in genere di modificazioni dell’investimento libidico oppure di regressione a una relazione oggettuale narcisistica.

Variazioni sul tema del ritiro d’investimento sono nei lavori di Schilder (1935). L’autore, pur facendo riferimento alla dinamica dell’investimento libidico, vede la depersonalizzazione come un disturbo che comporta un impoverimento affettivo dell’immagine corporea.

[…] La depersonalizzazione è il quadro caratteristico che si presenta quando l’individuo non osa collocare la libido né nel mondo esterno né nel proprio corpo. Il cambiamento dell’immagine corporea è il risultato dell’allontanamento della libido dall’immagine corporea. […] (p. 177)Il lavoro di Oberndorf e l’idea di Kapf

Anticipatorio delle attuali conoscenze psicobiologiche appare un lavoro di Oberndorf (1950), anche se svolto all’interno della metapsicologia freudiana. L’autore paragona l’ansia bloccata dei depersonalizzati (detachment) all’anestesia dolorifica indotta per via chirurgica col taglio delle vie del dolore. Pertanto, ipotizza che in futuro anche la causa organica determinata da conflitti intrapsichici possa essere risolta con mezzi fisici o farmacologici.

L’idea di Krapf (1950) parte da una corretta e plausibile analisi fenomenologica. L’autore osserva che depersonalizzazione e derealizzazione non sempre coesistono, mentre esiste il dato clinico che la cosiddetta desanimazione preceda sempre la depersonalizzazione. La desanimazione si presenta come incapacità di amare, di entrare in una relazione affettiva col mondo naturale e umano. Il venir meno di questa sintonia affettiva si manifesta con un’esperienza di debolezza e d’impotenza, una sorta di perdita di slancio psicofisico nel contatto col mondo. Nonostante le premesse, che lo porterebbero a rivalutare il pensiero di Janet[1], Krapf si uniforma in modo poco originale all’impostazione pulsionale e conclude che la depersonalizzazione potrebbe essere la conseguenza di un ritiro narcisistico della libido.

I contributi di altri autori

Sulla linea di un’esperienza regressiva sono i contributi di Peto (1955). Egli sostiene che all’origine del disturbo ci sia il trauma della perdita del seno al momento dello svezzamento. L’oggetto perduto verrebbe sostituito in modo fantastico, creando lo sdoppiamento della personalità.

Bouvet (1960) anch’egli si richiama all’esperienza regressiva della fissazione orale, per cui il depersonalizzato regredirebbe al primo anno di vita, cioè all’età nella quale non c’è ancora distinzione tra l’Io e il non-Io.

Perrotti (1960) si ferma a metà tra l’idea di regressione (scissione longitudinale) e l’idea di sdoppiamento (scissione trasversale).

Pur nella visione regressiva e di ritiro di investimento, l’opinione di Fornari (1960) offre una visione d’insieme interessante. Egli fa l’esempio di alcuni rettili che per difendersi ricorrono all’autotomia, perdendo una parte di sé. Allo stesso modo, il depersonalizzato si scinde per sopravvivere, manifestando una debolezza dell’Io ma anche una capacità di resistere alle conseguenze delle esperienze traumatiche.

Edith Jacobson (1959) opta per la chiave interpretativa di un conflitto narcisistico. Il conflitto riguarderebbe la lotta tra identificazioni e immagini di sé contrastanti.

L’ambito dei disturbi di personalità

Più recentemente, in campo psicodinamico, si è messa in evidenza la rappresentazione di sé come livello di base necessario perché si evitino compromissioni dell’organizzazione della personalità. In tal senso, la depersonalizzazione viene letta come un fenomeno che scaturisce da perdite ed eventi traumatici, tali da determinare un disturbo dell’identità della persona. La scissione della rappresentazione di sé porterebbe a una distinzione tra un sé osservante e un sé partecipante (Arlow, 1959).

Il disturbo non sarebbe solo da attribuirsi a cause traumatiche occasionali ma anche ad arresti dello sviluppo che comportano la formazione di assetti difettuali della personalità (Storolow, 1979). L’ambito dei disturbi di personalità, quindi, si propone come il contesto nel quale, oltre all’ansia e alla depressione, si nota la costanza del disturbo di depersonalizzazione, sottolineando ulteriormente la natura non psicotica del fenomeno e la caratteristica organizzazione polarizzata[2] tra aspetti falsi (Winnicott, 1945) o “come se” (Deutsch, 1942) e l’emergenza di emotività dementalizzata.

[1] Con il concetto di abaissement du niveau mental, Janet spiega la caratteristica principale dei disturbi dissociativi.

[2] Il concetto di polarizzazione è stato ideato dal sottoscritto (Lago 2006, 2016) per indicare i disturbi di personalità nei quali è presente una scissione irriducibile tra un polo idealizzato (as if) e un polo emotivo (protomentale dementalizzato). Cfr. Compendio cit. (2016) pp. 186-193.

La posizione di Janet

Janet spiega la depersonalizzazione come «sentiment d’incompletude» (1903) e lo collega al cosiddetto «abaissement de la tension psychologique» (1919), cioè a una sorta di regressione o di perdita di qualità mentali più evolute.

[…] Il sentimento di depersonalizzazione non è altro che una specie di percezione interna di un disturbo della funzione del reale. Si tratta di una forma di sentimento di estraneità, d’incompletezza, di irrealtà applicato alla persona piuttosto che alle cose. Il paziente si vede agire in modo automatico, ripetere cose del passato e non calate nel presente, egli sa in qualche modo che essere è agire, e che non poter concentrare i suoi pensieri, i suoi desideri in un’azione attuale, significa non essere più una persona. Ciò si traduce in un sentimento di non esistenza personale, la scomparsa della personalità precedente […] il fatto da me definito come fondamentale è l’abbassamento della tensione psicologica. […] (Janet, 1919, p. 560)L’opera De l’angoisse à l’extase

Anche nell’opera De l’angoisse à l’extase (1926), Pierre Janet sviluppa il tema della depersonalizzazione, che egli chiama «sentiment du vide», ossia sentimento del vuoto o sentimento di perdita del sentimento.

Janet chiude tutte le precedenti discussioni che presentavano la depersonalizzazione come un disturbo della sensibilità, ovvero come un minus propriocettivo o dello schema corporeo, e dichiara:

[…] Il sentimento del vuoto è un disturbo dell’azione e non della sensibilità o della coscienza non chiara. Presento quindi questo disturbo dell’azione come un’insufficienza, una debolezza, lo includo nella psicastenia […] (Janet, 1926 p. 71)La più volte evidenziata disputa tra Freud e Janet in questo caso si riduce alla ben nota dialettica tra il “trauma attivo” costituito dal conflitto tra il rimosso o il denegato che emerge e affianca il vissuto di realtà (creando il sentimento di irrealtà) e il “trauma passivo”, ossia il difetto determinato da una noxa traumatica o da un disturbo dello sviluppo, il quale determina un minus (debolezza) di mentalizzazione (abbassamento della tensione psicologica, psicastenia).

Il miglior servizio che si può fare alla clinica psichiatrica non è quindi schierarsi da una parte o dall’altra ma proporre un metodo clinico e una ipotesi interpretativa che integri Freud e Janet (e quindi freudiani e janetiani) e offra al clinico tutte le chiavi per individuare il disturbo generatore (la dissociazione) e tentare di risolverla con un metodo terapeutico altrettanto integrato, che quindi non escluda l’uso di terapie comportamentali e psicobiologiche accanto a quelle esclusivamente relazionali.

Approccio psicobiologico

Andando agli studi con risonanza magnetica funzionale (fRMI) è interessante quanto evidenziato da Philipps et al. (2001), i quali mettono a confronto volontari sani, pazienti psichiatrici e persone con disturbo di depersonalizzazione. Sottoposti a stimoli neutrali e avversi standard, i pazienti con depersonalizzazione dimostrano un ottundimento emotivo soggettivo rispetto agli altri gruppi.

Utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno così confrontato le risposte neurali a stimoli emotivamente salienti in 6 pazienti con DP, 10 con disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e 6 volontari mentre visualizzavano immagini standardizzate di scene avverse e neutre, abbinate per complessità visiva. Le immagini sono state poi valutate in base al contenuto emotivo.

Entrambi i gruppi di controllo hanno valutato le immagini avverse come molto più emotive e hanno dimostrato in risposta a queste scene un’attivazione significativamente maggiore nelle regioni importanti per la percezione del disgusto, l’insula e la corteccia occipito-temporale, rispetto ai pazienti con DP.

Il dato si associa quindi a una mancata attivazione dell’insula anteriore da parte del gruppo dei depersonalizzati, non solo, ma anche a un’attivazione (assente nei controlli) della corteccia prefrontale ventrolaterale destra (area 47 di Brodmann). I risultati indicano che un fenomeno centrale di depersonalizzazione – l’assenza di esperienza soggettiva dell’emozione – è associato a risposte neurali ridotte nelle regioni sensibili alle emozioni e a risposte aumentate nelle regioni associate alla regolazione delle emozioni.

Il lavoro di Lemche

Nel lavoro di Lemche et al. (2008), vengono confrontate l’attivazione cerebrale e le risposte autonomiche degli individui con depersonalizzazione e i controlli sani. Espressioni emotive felici e tristi in intensità crescenti (da neutre a intense) sono state presentate in un progetto di risonanza magnetica funzionale (fMRI) implicita, correlata all’evento con misurazione simultanea delle risposte autonomiche.

I partecipanti con disturbo di depersonalizzazione hanno mostrato una diminuzione del segnale fMRI, mentre il gruppo di controllo ha mostrato un aumento del segnale in risposta all’aumento dell’intensità delle emozioni sia nelle espressioni felici che in quelle tristi.

L’analisi delle risposte emodinamiche evocate da regioni che presentano connettività funzionale tra il sistema nervoso centrale e quello autonomo ha indicato che nel disturbo da depersonalizzazione le modulazioni iniziali della risposta emodinamica si sono verificate significativamente prima (2 secondi dopo lo stimolo) rispetto al gruppo di controllo (4-6 secondi dopo lo stimolo).

Risulta, quindi, che le diminuzioni del segnale fMRI sono possibili correlati della soppressione delle emozioni nel disturbo di depersonalizzazione. Questi dati indicano che la dissociazione, alla radice della depersonalizzazione, si esprime con il cosiddetto detachment, ovvero un distacco emotivo indotto dal trauma o dallo sviluppo patologico della personalità. Ciò comporta il formarsi del classico quadro, già descritto, nel quale il soggetto osserva se stesso secondo le quattro componenti sindromiche citate.

La desanimazione

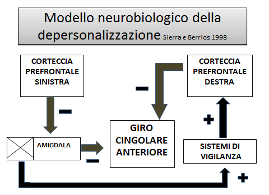

Tra le componenti sindromiche, la più importante è senza dubbio la desanimazione, ossia l’ottundimento affettivo presente soggettivamente e oggettivamente nella depersonalizzazione. A partire dalla desanimazione, Sierra e Berrios (1998) hanno elaborato un modello neurobiologico che sempre più si riempie di conferme scientifiche (Sierra, 2009; Jay, Sierra et al., 2014).

Ci sarebbe, quindi, una minore consapevolezza delle emozioni nel soggetto depersonalizzato, da ricondursi al blocco in particolare dell’insula anteriore, alla quale si attribuisce la funzione di farci esperire i sentimenti associati alle emozioni. Prove valide dimostrerebbero l’esistenza di almeno due reti neurali, che nei depersonalizzati agirebbero nel seguente modo (Fig. 1):

Fig. 1

- Soppressione regolatrice prefrontale del sistema comprendente amigdala, insula anteriore, e altre strutture dell’ipotalamo e del cingolo anteriore (esperienza dei sentimenti collegati alle emozioni).

- Attivazione della rete neurale comprendente corteccia parietale inferiore, giunzione parieto-temporale e insula posteriore (esperienza di disincarnazione, ovvero mancanza di padronanza del corpo e di intenzionalità).

Secondo questo modello “frontolimbico” della depersonalizzazione, saremmo in presenza di una risposta simile a quella di attacco-fuga. L’attacco-fuga (con tutte le ben note risposte fisiologiche) funziona quando la minaccia è sufficientemente localizzabile. La depersonalizzazione, determinando un’inibizione di comportamenti emotivi non funzionali, potenzierebbe l’attenzione vigile e consentirebbe la ricerca e l’individuazione di dati utili alla sopravvivenza quando il pericolo è indeterminato. Ovviamente, la patologia scaturirebbe da una incongrua attivazione di questa risposta preformata in situazioni conflittuali e dotate di una pericolosità subliminale.

Approccio psicoterapeutico

Il metodo proposto nel Compendio di Psicoterapia (cit.) non si avvale di teorie ma di evidenze scientifiche. Casomai, prova ad assemblare conoscenze psicodinamiche e neuroscientifiche in funzione di trattamenti sempre più adeguati alle condizioni effettive della personalità che vogliamo curare con la psicoterapia.

La storia del concetto di depersonalizzazione dimostra che, abbandonando le teorie, un’integrazione delle conoscenze diventa possibile e vediamo come.

La prima considerazione è che esiste un ponte tra i dati clinici, che fanno della depersonalizzazione il terzo fenomeno più frequente dopo ansia e depressione, e le risposte adattive dei sistemi emotivi inconsci che si manifestano in determinate circostanze.

Il modello neurobiologico

Il modello neurobiologico di Sierra e Berrios (1998) è convincente, nella misura in cui affianca alla reazione da stress (Cannon, attacco-fuga) la reazione di desanimazione, ovvero quel muro di freddezza che blocca l’attacco o la fuga, ossia blocca gli impulsi ad agire una reazione motoria, producendo un’immobilità anche a scapito dell’integrità mente-corpo, ai fini della sopravvivenza. In termini psicofisiologici, osserviamo che i comportamenti di attacco-fuga sono innescati dal sistema nervoso simpatico, laddove il sistema vagale produce l’immobilità, il rallentamento motorio, l’evacuazione intestinale e un polso bradicardico fino al fenomeno della morte apparente (Porges, 2011).

Desanimazione e tono vagale

Nella desanimazione, sembra quindi implicato un aumento del tono vagale, come se l’ansia, pur presente, non produca più quei comportamenti caratteristici ma rimanga sospesa e impedita nel passaggio all’atto.

Il soggetto sente, quindi, la stranezza dell’emozione separata dalla risposta motoria e assiste come un testimone passivo allo scollamento dei vissuti corporei dalla facoltà riflessiva, col risultato di sentirsi estraneo e cambiato e perdere il senso di appartenenza a se stesso. Ovviamente, come per la reazione di stress, anche in questo caso le manifestazioni patologiche avvengono in contesti diversi da quelli naturali, i quali hanno richiesto l’adattamento e indotto una risposta preformata.

La depersonalizzazione si presenta come la risposta di coloro che si scindono di fronte agli eventi traumatici, spaccandosi tra una parte senziente ma cieca e una parte osservante ma ottusa. Paradossalmente, l’ansia e la depressione sono modalità più integre di reagire al trauma. L’ansioso, in fondo, amplifica la risposta di paura nei confronti dell’esterno, proiettandovi pericoli e azioni persecutorie; il depresso, com’è noto, amplifica il dolore per la perdita esterna volgendola in perdita interna e ineluttabile impoverimento del sé.

Il depersonalizzato si spacca in due, in una sorta di autotomia antidolorifica o di un’autocondanna al silenzio del corpo, forse per l’inebetimento che segue una triste sorpresa, forse per l’onnipotenza di fissarsi ad un’unica rappresentazione di sé, quella idealizzata, e non accettare di adattarsi ai contesti che cambiano. Vero è che, così facendo, il depersonalizzato perde il corpo, ossia la spontaneità delle emozioni, e come nell’urlo di Munch, invece di gridare si deforma.

Modalità di insorgenza della depersonalizzazione

Conviene riflettere sulle modalità di insorgenza della depersonalizzazione, perché la storia di questa sindrome potrebbe coincidere con la storia della persona che ne è affetta.

A un certo punto della sua esistenza, il soggetto si trova a fronteggiare un’esperienza traumatica che dapprima forse gli induce una reazione ansiosa ma in seguito, però, da acuta diventa subacuta e si inabissa in quella forma estraniata che abbiamo descritto. Forse, tutto potrebbe avere inizio con un bambino che rinuncia al pianto, tanto è inutile, e si distacca come se il malessere dell’esperienza di abbandono possa essere contenuto agendo, non sulla fonte dello stimolo, ma sull’oggetto dello stimolo ovvero il proprio corpo. Conosciamo le gravi privazioni e i traumi pesanti sofferti dai bambini molto piccoli che scelgono la via del distacco autistico, ossia preferiscono distruggere qualsiasi abbozzo mentale, pur di non soffrire l’impatto pesante con la realtà umana deludente dei caregiver.

Dai sintomi di base agli esordi psicotici

Sono forse quei bambini che, nel corso dello sviluppo, presenteranno i cosiddetti sintomi di base (Huber, 1983; Klosterkötter, 1999), manifestazioni aspecifiche molto simili alla varietà sindromica della depersonalizzazione.

Dai sintomi di base agli esordi psicotici la via è aperta, anche se non determinata. Però, nonostante la convergenza di segni e sintomi, dobbiamo separare l’ambito delle psicosi da quello dove si manifesta la depersonalizzazione, per un motivo essenziale che riguarda lo sviluppo psicofisiologico e la natura del fenomeno.

In sostanza, perché si verifichi quella spaccatura del sé che abbiamo illustrato è necessario un Io, ossia una istanza cosciente e funzionante, che sia in grado di condurre un esame di realtà su una parte della personalità che è diventata estranea e irriconoscibile.

Ovviamente, sappiamo che questo Io è fragile e compromesso ma “resiste” in una linea di confine, dando luogo allo strano compromesso della scissione della personalità. La scissione di cui parliamo, però, non è la spaltung dello schizofrenico, ossia non è la caratteristica di una personalità disorganizzata circondata da un finto essere manierato, maldestramente copiato da modelli esterni (Laing, 1959).

La scissione nella depersonalizzazione

Quando parliamo di scissione, nel caso della depersonalizzazione, vogliamo indicare una spaccatura in due poli, polo emotivo e polo idealizzato, che si contrappongono nell’organizzazione binaria della personalità patologica.

Quindi, superiamo una volta per tutte il confronto con le forme schizofreniche di esordio, nelle quali semmai il disturbo dell’immagine corporea assume i caratteri della dismorfofobia, in cui il corpo è l’involucro, la cornice manierata che si altera progressivamente, sotto gli occhi del soggetto, scoprendo la frammentazione psicotica sottostante.

Concentriamoci, invece, sui due poli entrambi attivi, cioè non resi amorfi dal manierismo, in grado di produrre ciascuno di essi un’azione contrastante l’altro polo, in una lotta senza quartiere (conflitto insanabile) che squassa il soggetto e lo convince di non essere più padrone di se stesso. Il conflitto che sottende la scissione della personalità, secondo il modello della polarizzazione che ho proposto (cfr. Compendio, cit.), è la caratteristica di tutti i disturbi di personalità, a cominciare dal borderline.

L’area borderline

E’ precisamente nell’area borderline che dobbiamo cercare il tipo particolare di polarizzazione che si esprime spesso con la sindrome di depersonalizzazione. Quest’ultima, come abbiamo visto, scaturisce come reazione spontanea dai sistemi emotivi che ho chiamato livello protomentale ed è facilitata sia da fattori temperamentali (introversione), sia da fattori contestuali (la vaghezza della minaccia o la sua imprevedibilità o indecifrabilità).

Se il polo emotivo è rappresentato da un protomentale in quota elevata, ossia costituito da un alto numero di elementi non mentalizzati, cioè non diventati idee ma nella migliore ipotesi rimasti sentimenti, il polo idealizzato blocca il soggetto in un labirinto di aspettative deluse o semplicemente fallite, che lo spingono alla disamina impietosa che lo vede al centro di una catastrofe, nella quale nulla è rimasto come prima. Ecco il tema vissuto del cambiamento, ecco l’estraneità di fronte all’usuale vissuto come alieno e inquietante. Il processo di mentalizzazione già precario per lo sviluppo incompleto della personalità, è messo alla prova dall’evento scatenante, che ha comunque la valenza di un trauma. La crisi disintegra la relazione mente-corpo e crea il senso di non appartenenza.

Il soggetto dubita della sua identità perché non riesce più a rappresentarsi l’unità psicofisica che gli darebbe la certezza di esistere; accadono allora due fenomeni:

- Il processo di mentalizzazione, nella sua valenza intersoggettiva di “tenere a mente la mente” propria e altrui si blocca. Compare la triste disamina, spesso molto lucida, della mente che “scivola” sulle cose, piuttosto che entrare al loro interno per coglierne l’essenziale e stabilirne un legame.

- Il soggetto è solo anche se circondato dal mondo; anzi proprio questo mondo, che gli diventa sempre più estraneo, lo angoscia e assiste impassibile alla sua crisi.

L’intervento in due fasi

Ecco cosa prevede l’articolazione dell’intervento in due fasi:

- Fase empatica, nella quale, oltre a restituire al paziente il contesto dell’attaccamento sicuro, si cerca di ridurre la quota protomentale con l’ausilio di psicofarmaci secondo le linee guida previste per i disturbi di personalità. Seguendo il modello di Sierra e Berrios (1998), in questa fase, bisognerebbe ridurre l’attivazione delle aree emotive, sollevando così il soggetto dall’azione che egli stesso esercita con la corteccia prefrontale sinistra e impedendo la controattivazione di corteccia parietale inferiore, giunzione parieto-temporale e insula posteriore, fatto da cui dipende la disincarnazione, ovvero il disturbo dell’immagine corporea che affianca la desanimazione, cioè l’ottundimento affettivo. La fase empatica, in sostanza, ha un solo fondamentale obiettivo: stabilire una salda e duratura alleanza terapeutica.

- Fase interpretativa, che procede nella misura in cui la fase empatica si sia potuta svolgere senza difficoltà e impedimenti. In questa fase ha luogo il lavoro di mentalizzazione, non solo implicita ma anche esplicita. Il polo emotivo, gradualmente ritorna nei limiti di base, grazie alla formalizzazione del pensiero (mettere al confronto i vissuti esperienziali); alla formalizzazione dei confini interpersonali (verbalizzazione del senso della misura e dei limiti); elaborazione dei vissuti di perdita; elaborazione delle esperienze traumatiche attuali. A questo importante lavoro interpretativo, condotto in collaborazione dalla coppia terapeutica, si aggiunge l’interpretazione dei sogni[5], sia in chiave diagnostica (per valutare il disturbo del pensiero inconscio del soggetto), sia in chiave terapeutica (per modificare il disturbo del pensiero inconscio). Una importante componente della fase interpretativa, qualora il paziente presenti una sindrome di depersonalizzazione, può essere il lavoro di ricostruzione biografica, ossia la restituzione da parte del terapeuta di un filo conduttore esistenziale che aiuti il paziente a venire fuori dalla polarizzazione e dal percorso catastrofico che ritiene di avere alle spalle.

Bibliografia

- Arlow H. (1959) The structure of the Déjà-vu experience. Journal of the American Psychoan. Association, vol. VII, n. 4.

- Bouvet M. (1960) Dépersonnalisation et relations d’objet. In. Ouvres psychoan., Tome I, Payot, Paris, 1972.

- Callieri B., Semerari A. (1953) Contributo psicopatologico e critico al concetto di depersonalizzazione. Rassegna di Studi Psichiatrici, vol. XLII, I.

- Callieri B., Felici F. (1968) La depersonalizzazione. Riv. Sperimen. di Freniatria, vol. XCIII, suppl. fasc. II.

- Capgras, J. & Reboul-Lachaux, J. (1923) Illusion des sosies dans un délire systématisé chronique. Bulletin de la Société Clinique de Médicine Mentale 2 6–16.

- Deutsch H. (1942) Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia. Psychoan.Quart. 11:301-21.

- Dugas L., Moutier F. (1911) La dépersonnalisation. Paris, Alcan.

- Federn P. (1953) Psicosi e psicologia dell’io. Trad. it. Boringhieri, Torino 1976.

- Fornari F. (1960) Nuovi orientamenti nella psicoanalisi. Feltrinelli, Milano, 1979.

- Freud S. (1919) Il perturbante. OSF vol. 9, Bollati Boringhieri Kindle, 2023.

- Freud S. (1936) Un disturbo della memoria sull’Acropoli etc. OSF vol. 11, Bollati Boringhieri Kindle, 2023.

- Huber G. (1983) Das Konzept substratnaher Basissymptome und seine Bedeutung für Theorie und Therapie schizophrener Erkrankungen. Nervenartz, 54:23-32.

- Husserl E. (1931) Meditazioni cartesiane. Bompiani, Milano 1960.

- Kernberg O.F. (1975) Sindromi marginali e narcisismo patologico. Trad. it Boringhieri, Torino 1978.